親知らず治療

-

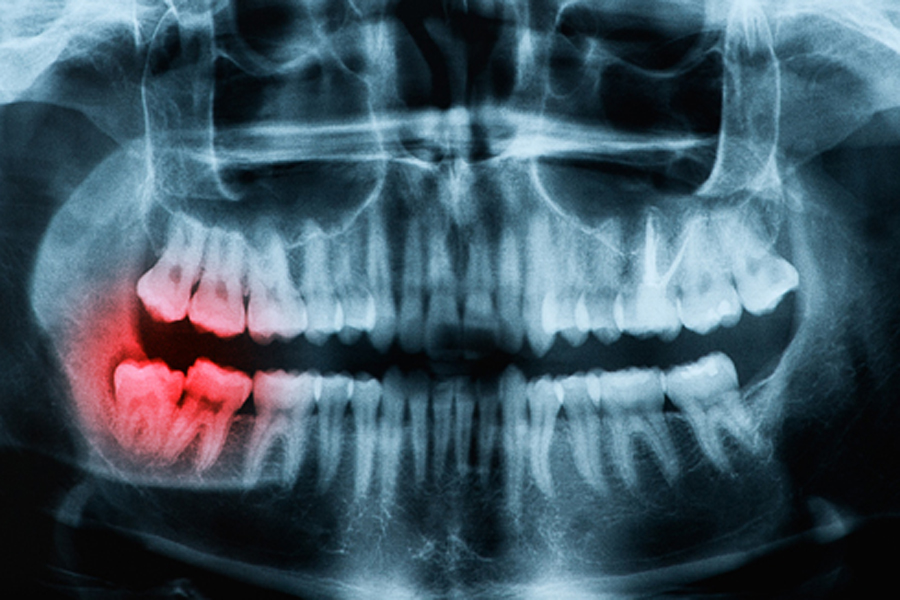

- STEP 1レントゲンで確認

- 親知らず抜歯前に、レントゲン(場合によってはCT)を撮影して血管や神経の位置や親知らずの根の状態を確認します。

事前に親知らずの状態を把握してから抜歯治療を行うことで安全性を最優先に確保します。

-

- STEP 2麻酔処理

- 術中の痛みがないよう、親知らず術野への入念な麻酔を施します。

-

- STEP 3親知らずの抜歯

- 専用の器具を使用し、歯を歯根膜(歯と骨を繋ぐ組織)から引き離します。

抜歯の際は麻酔が効いているため通常痛みを伴うことはありませんが、万が一痛みが出た場合は合図をしていただいた上で麻酔を追加します。

また、親知らずが骨の奥に埋まっている場合、歯茎の切開や周りの骨を削ったり、親知らずを割って小さくして抜歯を行う場合があります。

-

- STEP 4必要により縫合

- 切開を行った場合には切開部をもとの状態に戻すために縫合を行います。

抜歯をした穴には血液が溜まり、かさぶたができて歯茎が盛り上がります。

この治癒過程を利用するために、切開を行っていなくても縫合することでかさぶたができやすいようにしたり、止血用のスポンジを入れることがあります。

麻酔は約1~3時間で効果が薄れてくるので、痛みが出るか心配な方には事前に痛み止めをお渡ししています。

-

- STEP 5圧迫止血をする

- 抜歯後、抜歯した穴の上でガーゼを強く咬んでもらうことで、圧迫止血を行います。

また、かさぶたができやすくなるよう、帰宅後30分程度咬む咬み続けていただきます。

また、血液をサラサラにする薬を飲んでいる方は血が止まりにくくなるので、長めにガーゼを噛むようにしていただいています。

-

- STEP 6抜歯翌日の消毒

- 抜歯をした翌日、施術箇所に出血や感染がないかを確認した上で消毒を行います。

痛みや腫れの具合でお渡しする薬の変更・量の調整を行うことで早期回復するよう配慮します。

-

- STEP 71週間後に抜糸

- 縫合を行った場合には約1週間後に抜糸をします。

さらに3〜6週間で傷口が完全にふさがり、骨は3〜6か月程度で増殖回復し始めます。

(期間には個人差があります)

稀に、抜歯した穴がふさがらずに痛みが持続することがあります。

これは抜いた穴に血液が溜まることができずに骨が露出しているからです。

痛い場合は、我慢せずに歯科医院を受診し、適切な処置を受けましょう。

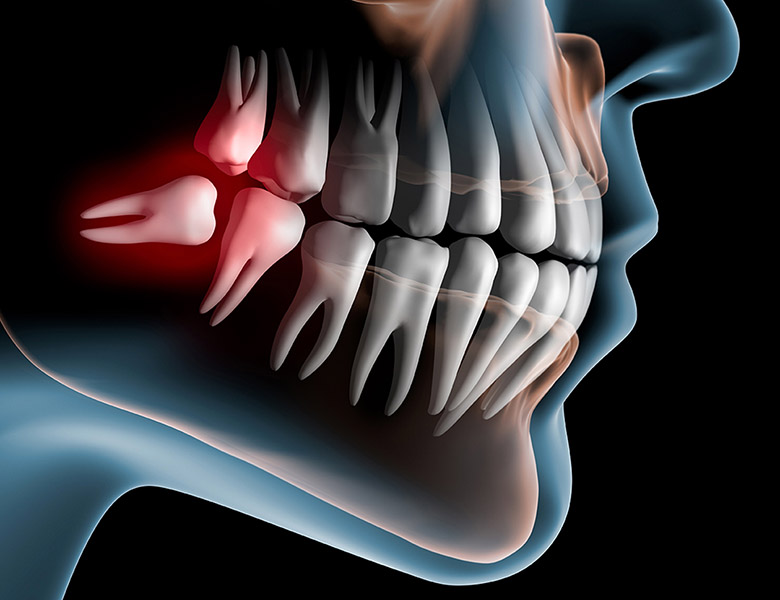

親知らずとは12歳臼歯の奥に生えてくる18歳臼歯のことです。前から数えて8番目の歯です。

親知らずがキレイに生えている場合は必ずしも抜歯する必要はありませんが、一部でも歯茎に埋もれている状態の親知らずは炎症を起こしやすく、体調が悪いときなどに歯ぐきの腫れや痛みを生じさせます。

将来的にトラブルの原因となる可能性のある親知らずは早めに抜歯しておいた方がいいでしょう。

しかし、普通に生えた親知らずは通常の歯科医院でも抜けますが、横に埋まってしまったり歯茎の中に完全に埋まりこんでしまった親知らずは口腔外科でしか抜くことができません。

口腔外科について

当院の院長は、10年以上口腔外科に在籍し、他院では抜けず抜歯依頼された難しい埋伏歯だけで1年間に700本を抜歯した経緯を持っております。

隠れたリスクも洗い出す、CTによる精密分析

親知らずの抜歯はしっかりと事前の診査診断を行わなければ血管や神経を傷つけてしまい、多量の出血や麻痺が生じる場合もあります。

特に下顎の親知らずの場合、根の先が下顎の骨の中にある下歯槽管の近くにあることが多いのですが、この下歯槽神経が傷つけられると、下唇や下顎の皮膚、口腔内粘膜や歯茎が知覚障害を起こし、会話や食事が上手にできなくなってしまうこともあります。

レントゲン写真では、親知らずの歯がどのように顎の骨に埋まっているのか、神経が親知らずと接触しているかどうかの確認が正確に行えないため、CT撮影をして親知らずの埋まり方や歯根の形、神経や血管との距離など正確に診断する必要があります。

また歯茎に埋まっている親知らずや横向きに生えている親知らずも、根の先と下顎管が近接しているケースが多いため、抜歯の際にはCT撮影による事前の綿密な診査診断がとても重要です。

親知らずは抜いたほうがいい?

「親知らずは抜くもの」と考える人が多いですが、実際に抜いた方がいいのかどうかは、親知らずの生え方や歯並びなど人それぞれで違い、抜かないほうがよいケースもあるのです。

親知らずを抜かないメリット

あまりありませんが、親知らずの前方の歯が先に失われた際に、入れ歯の金具をひっかけることで入れ歯を安定させることができます。

また、ブリッジの土台にすることもできますが、条件がとても限定されるのと、そこまでしてブリッジにするメリットがあることは少ないです。

親知らずを抜かないデメリット

親知らずは一番奥に生えているため、歯ブラシが届きにくく、口の中の環境を悪化させてしまうことがあります。

口臭の原因や虫歯や歯周病になりやすいため腫れたり痛みが出たります。

腫れがひどいと最悪、命にまで影響することもあります。

親知らずは最後に生えてくる歯のため、生えるスペースが足りない場合が多く歯がまっすぐに生えず、傾いてしまうことが多くあります。

そのため、前方の歯を押し出し、歯並びに影響を及ぼす可能性があります。

稀ではありますが、親知らずが骨に埋もれていると、歯のまわりに囊胞という袋状の液体が溜まる場合があります。

囊胞を放置すると骨の中で大きくなることがあります。

親知らずを抜いたほうがいいケースとは

親知らずが中途半端に歯茎から少しだけ頭を出していて、それ以上生えてくる見込みがなく、虫歯や歯茎の腫れの原因になる可能性がある場合(過去に痛みや腫れを繰り返している場合も含む)

親知らずの噛み合わせが悪く、歯ぐきや頬の粘膜を傷つけてしまう場合

親知らずが手前の歯を強く押し、全体の歯並びに影響を与えている場合

レントゲン上で親知らずの周囲に異常所見が認められる場合

親知らずの抜歯手順